Die Kleincomputer der DDR

Allgemeines

Die Entwicklung von Computern für den Heimgebrauch ist ein Ergebnis der Vorgaben von "Partei und Regierung", die Versorgung der DDR-Bevölkerung mit Konsumgütern zu verbessern. Dazu wurden alle Betriebe und Kombinate verpflichtet, einen gewissen Anteil ihrer Warenproduktion als sogenannten Bevölkerungsbedarf bei den alljährlichen Planrunden auszuweisen.

Eine Zusammenstellung von Literaturnachweisen speziell für das Gebiet der DDR-Kleincomputer kann hier nachgelesen werden.

Z9001 - KC85/1

HC900 - KC85/2

KC85/3

KC85/4

Systemerweiterungen KC85/2-4

Erweiterungsaufsatz

Module

Floppy-Aufsatz und Laufwerk

Tastaturen

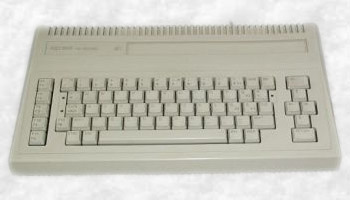

KC-compact

KCS900

Allgemeines

So wurde im VEB ROBOTRON Zentrum für Forschung und Technologie (ZfFT), der erste DDR-Heimcomputer mit der Bezeichnung "Z9001" entwickelt, der dann im VEB Messelektronik Dresden, ebenfalls ein Betrieb des Kombinats ROBOTRON, in Produktion ging.

Parallel dazu und eigentlich entgegen allen Regeln der "sozialistischen Planwirtschaft" wurde im VEB Mikroelektronik Mühlhausen (MPM) - kein Betrieb von ROBOTRON, sondern des Kombinates Mikroelektronik - auf der Basis von Anfalltypen des DDR-Mikroprozessorsystems U880 (einem Nachbau des international bekannten Z80-Systems) ebenfalls ein Heimcomputer mit der Bezeichnung "HC900" entwickelt.

Beide wurde im zweiten Halbjahr 1984 der DDR-Öffentlichkeit vorgestellt. Bereits zu Beginn 1985 mit Produktionseinführung stellte sich aber schnell heraus, daß mit diesen Erzeugnissen vordergründig auch der sogenannte "gesellschaftliche Bedarf", d.h. für die Industrie, Bildungswesen und nicht zu vergessen - der über allem stehende miliärische Bedarf, alternativ bedient werden konnte, welcher vom eigentlich dafür zuständigen Produzenten ROBORON weder vom Volumen her noch wirtschaftlich gedeckt wurde.

So bekamen diese Rechner eine neue Bezeichnung - KC85/1 für den Z9001 und KC85/2 für den HC900, KC steht dabei gleichbedeutend für "Kleincomputer" - Aus war´s mit der Heimcomputerei !?.

Nein, im Gegenteil - der DDR-Bastler war erfinderisch und als Ergebnis gab es viele Eigenbau-Projekte. Der "private Schwarzhandel" auf dem "freien" Markt regierte zwischen Bauelementen aus dem Westen, "Oma"-Importen von ZX-Spectrum, C64 usw. und den Risiken staatlicher Verfolgung.

Es war eine heiße Zeit!

Die Produktion des ROBOTRON-KC wurde bereits vorher zugunsten des "Bildungscomputers" A5105 eingestellt.

Auch die Produzenten in Mühlhausen mußten umdenken. Die Ergebnisse waren nahezu wöchentliche Preissenkungen. Plötzlich gab es die Geräte auch im RFT-Fachhandel republikweit und nicht nur in der Hauptstadt für jeden zu kaufen. Es sei in diesem Zusammenhang an die Werbung erinnert, die in verschiedenen Medien versuchte den Absatz anzukurbeln.

Z9001 / KC85/1 / KC87

Literatur

Vorbild für das Betriebssystem des Z9001 und dessen Nachfolger war das weitverbreitete CP/M-80. Der allgemeine Aufbau und die externen Schnittstellen wurden weitestgehend übernommen. Abweichungen gibt es bei den residenten Kommandos und der Arbeit mit externen Datenträgern. Diese Kommandos wurden durch Z9001-spezifische ersetzt und die Dateiarbeit wurde den Möglichkeiten des Computers angepasst (nur Kassette als externer Datenträger).

Eine Weiterentwicklung des Z9001(KC85/1) war der KC87. Äußerlich waren beide Geräte kaum zu unterscheiden. Vielmehr wurde im KC87 der BASIC-Interpreter (10k) im ROM des Betriebssystems integriert und mußte nicht mehr von externen Medien geladen werden.

Der KC85/1 ist ein 8-bit-Rechner mit dem Prozessor U880D. Er verfügte über fest eingebauten 16k-RAM und 4k-ROM. Eine Vollgrafik gab es nicht, dafür wurden im ROM neben dem Zeichensatz fest eingebaute Blockgrafikzeichen verwendet.

Die Auflösung betrug 40x20(25) Zeichen/Zeilen. Die

Tastatur war in einem pultförmigem Gehäuse integriert und verfügte über sehr schmale Elastomer-Tasten, welche das Eintippen längerer Programme zur Qual machten.

Der BASIC-Interpreter war keine eigene ROBOTRON-Entwicklung, sondern basierte auf einer angepaßten Version des K1520-BASIC-Interpreters des landwirtschaftlichen Institutes Dummersdorf. Das Programm war auf Kassette erhältlich und mußte nach dem Einschalten des Rechners erst mittels

Kassettenrecorder eingespielt werden. Später gab es dann auch ein Modul mit dem BASIC-Interpreter im ROM.

Dr.-Ing. Jürgen Lübcke, Dipl.-Ing. Reinhard Villbrandt: BASIC-Interpreter für K1520, rfe 1982, H1, S14-16

Vom KC87 existierten zwei Versionen.

Der KC87.30 und der KC87.31 (mit Farbgrafikoption und RGB-Anschluß, jedoch wiederum keine Vollgrafik).

Aber auch der alte KC85/1 konnte mittels eines Zusatzmoduls farbgrafikfähig erweitert werden.

Erweitert werden konnten die ROBOTRON-Kleincomputer mit Modulen, welche von oben in das Gerät gesteckt wurden (max. vier Steckplätze).

Allerdings hatten die Module ihren Preis. Ein Drucker-Modul kostete 1986 um die 700,- DDR-Mark, ein 16k-RAM-Modul schlug 1988 mit satten 600,- DDR-Mark zu Buche. Somit ging gut ein Monatsgehalt / Modul dahin...

Verfügbar waren u.a.:

- BASIC-ROM für Z9001 / KC85/1

- 16k Speichererweiterungen (max. 2 Stück pro KC verwendbar)

- Druck-Module für Schreibmaschinen S6005 und Drucker K6311/6312

- Analog/Digital-Umsetzer

- E/A-Modul

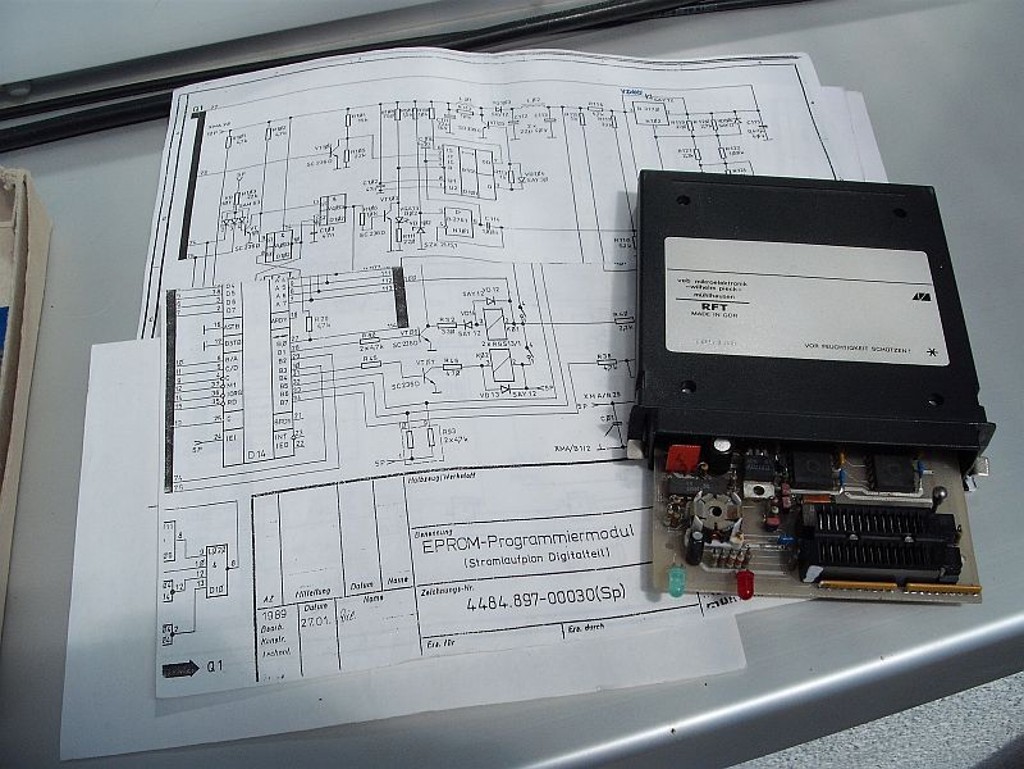

- EPROM-Programmier-Modul

- Editor-/Assembler-Modul

- IDAS-Modul

- ROM-Modul

Für einige Screenshots des KC87, hier klicken.

Technische Daten:

Literatur Dipl.-Ing. Bernd Schindler: Heimcomputer Z9001, rfe 1984, H3, S148-149

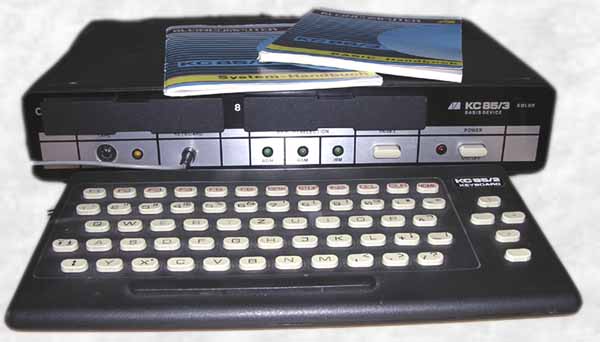

KC85/2 - KC85/4 Das Kleincomputersystem HC900 und dessen Nachfolger KC85/2 bis KC85/4 wurden von Anfang an als extrem erweiterungsfähig und mit echter Vollgrafik in Farbe konzipiert. Der Grafikspeicher von 256x256 + 64x256 Pixel war zwar als Teilbereich des gesamten adressierbaren Speichers (64k) des U880D integriert, jedoch gab es eine Lücke von 16k, die man mittels entsprechendem 16k- oder später 64k-Steckmoduls schließen konnte. Hinzu kam der Attributspeicher für die Farbinformation. Wegen der komplizierten Bildspeicheraufteilung war zwar Farbgafik im Prinzip möglich, aber nur relativ aufwändig zu programmieren. Die fest eingebauten Grafikroutinen des Betriebssystems waren dabei nicht in jedem Fall sehr hilfreich. KC85/2

Der KC85/2 wurde 1984 erstmalig als HC900 der DDR-Öffentlichkeit vorgestellt. In die RFT-Läden kam der Rechner allerdings erst Jahre später. Die Wirtschaft, Armee, Schulen und andere staatliche Institutionen meldeten einen derart hohen Bedarf an diesen Geräten an, daß für den Heimbereich, wofür sie eigentlich anfänglich gedacht waren, keine Geräte mehr übrig blieben. Somit war auch die Bezeichnung "HC" (Heimcomputer) nicht mehr angemessen und wurde kurzerhand in "KC"

(Kleincomputer) umgewandelt. KC85/3

Die Typen KC85/2 und KC85/3 unterschieden sich äußerlich nicht. Lediglich im Inneren wurden einige Veränderungen vorgenommen. So wurde im KC85/3 u.a. ein BASIC-Interpreter integriert, welcher beim Vorgängermodel KC85/2 erst von Kassette geladen oder durch Modul M006 gesteckt werden mußte. Durch die Integration des Interpreters stand dem Nutzer ein größerer Arbeitsspeicher zur Verfügung. Dieser BASIC-Interpreter wurde um einige Anweisungen erweitert und ist im großen und ganzen kompatibel zum KC85/2.

Der KC85/4 wurde erstmals auf der Leipziger Messe im Frühjahr 1988 vorgestellt. Die Gehäusefarbe ist jetzt grau und der Tastaturanschluß mit DIN-Buchse ersetzt die vormals verwendete Klinkenbuchse. Das Innenleben des KC85/4 unterschied sich wesentlich von seinen Vorgängern. Es wurde der Arbeitsspeicher vom Bildspeicher getrennt und jeweils auf je 64kB erhöht, ebenso der ROM des Betriebssystems einschließlich BASIC-Interpreter von 16kB (KC85/3) auf 20kB (KC85/4). Erweiterungsmöglichkeiten

Erweiterungsaufsatz (Busdriver)

Floppy Aufsatz

Ein KC-Grundgerät mit ein oder zwei Busdriver-Aufsätzen, dem Floppy-Aufsatz und ein oder zwei Disk-Laufwerke ergab dann den berühmten "KC-Turm".

Tastaturen Die Originaltastatur des KC85/2-4 war für das Schnellschreiben überhaupt nicht zu gebrauchen. Grund war der eingebaute Fernsteuerschaltkreis U807D, welcher als Hauptanwendungsgebiet in TV Fernbedienungen zum Einsatz kam.

Die erforderliche Codewandlung erforderte halt seine Zeit. Man hatte Zeichen eingetippt, die erst allmählich auf dem Bildschirm erschienen.

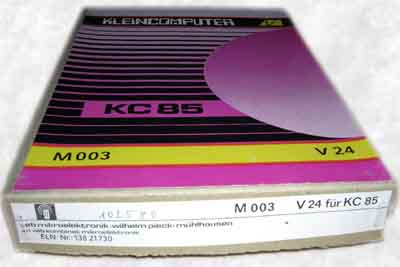

Module Zur Aufrüstung der Mühlhäuser KC´s existierten eine ganze Reihe von Modulen. So zum Beispiel Speichererweiterungen von 16-128K, V24- und Centronics-Schnittstellen, Digital/Analog- und Analog/Digital-Wandler, Forth, und Textverarbeitung. Sie wurden in die Modulschächte eingesteckt und mit dem CAOS-Befehl SWITCH konfiguriert und aktiviert.

Wer erinnert sich noch an die "schmucke" Verpackung der Module?

Es gab eine ganze Reihe von Modul-Entwicklungen, die nicht aus den Entwicklungslaboren von Mikroelektronik Mühlhausen kamen, so z.B.:

Eine möglicherweise unvollständige Liste der KC-Module und Geräte aus Mühlhausen, soweit bekannt und auch wenn nie produziert, kann hier angeschaut werden.

Einige Screenshots gibt es hier: KC compact

Der KC compact wurde Ende 1989 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. In den Handel kam er ab April 1990 ?.

So ganz kompatibel ist er doch nicht, wie sich später aus einem Hinweis im Internet ergab. Der AMSTRAD Gate-Array-Chip wurde mit Standart-Logik IC´s nachgebildet.

Einen ersten Hinweis auf den "KC compact" gab es in der Zeitschrift Funkamateur. KCS900

Mit dem KC900 sollte auch noch eine 16Bit-Gerätegeneration entwickelt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||